孔程程

走出影院,暮色如墨,路燈次第亮起,恍惚間,竟仿佛與千年前長安的驛道燈影重疊交融,我的思緒亦隨之翩躚,眼前好似掠過李善德疾馳的身影——背上那如焰火般跳躍的紅色木棉花,一路飄落,隨風紛揚:有些堅守,從來都比成敗更重要。

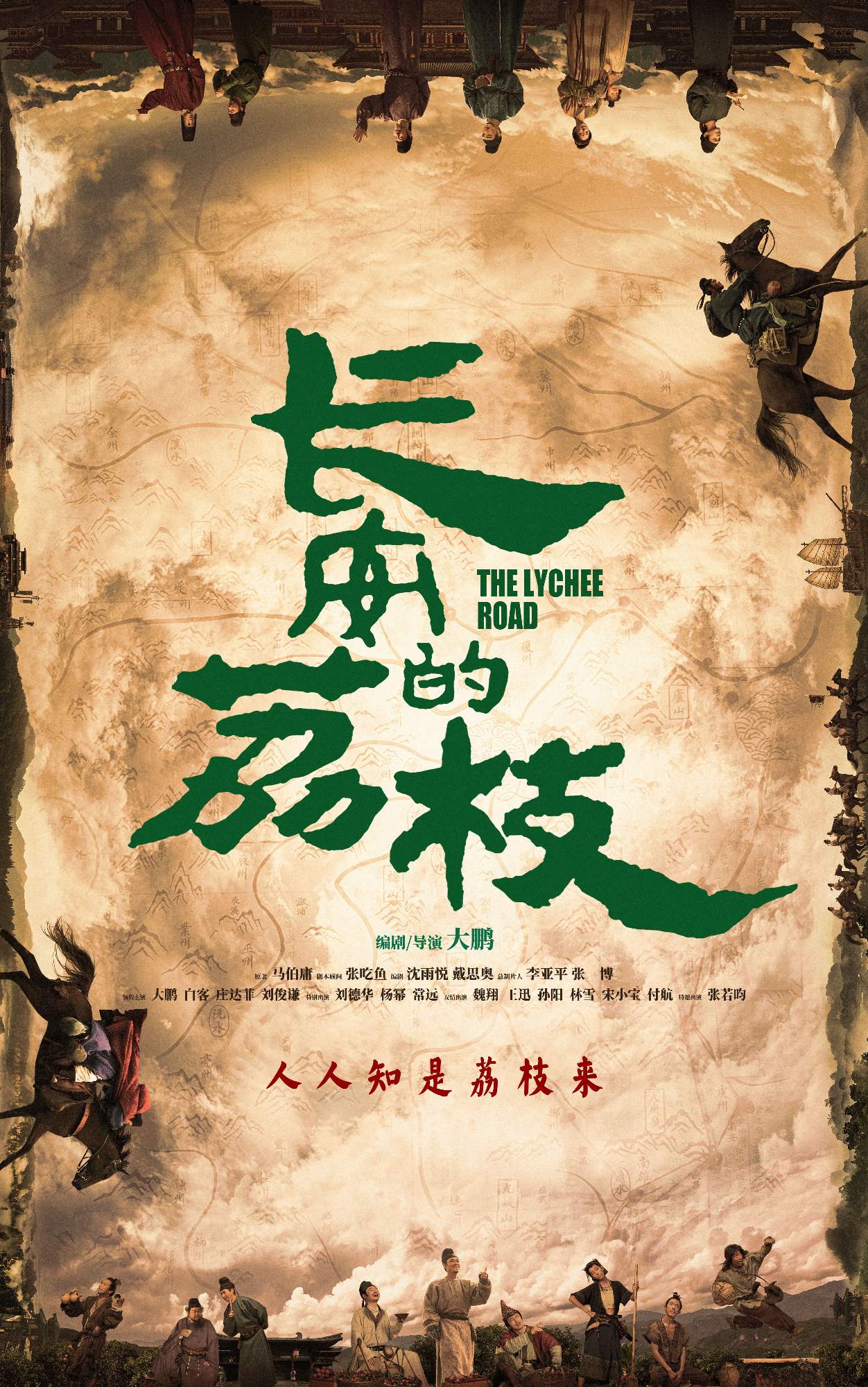

電影《長安的荔枝》故事的主人公李善德,是長安城中司農寺上林署的監事,兢兢業業在長安打拼到中年,終于貸款買下心儀的宅院。然而,就在他請假看宅之際,一場精心策劃的“荔枝使”陷阱已悄然布下。他感念同僚“仁義”、上司“照顧”,渾然未覺這“美差”實則是催命符——需將嶺南鮮荔枝在“三日味變”前送達五千里外的長安。萬般無奈之下,為求一線生機,李善德踏上了南下的絕路。

置身嶺南,跟隨李善德在彌漫的瘴氣中穿行,應下“死差”的他深知已無退路。為求保鮮之法,他于荔枝樹下徹夜不眠;為謀轉運之策,伏案測算日夜不息;為測驛馬速度,在雨林里晨昏交替。疲憊刻在眉間,可一種近乎笨拙的篤定始終支撐著他。

在李善德近乎癲狂的“愚鈍”中,我似乎讀懂了他內心的執著。當最初的恐懼在日復一日的試錯中被慢慢沖淡,當全然“看不見出路”的絕望被解決問題的微小可能悄悄替代,原本迫于無奈接受命運安排的他,內心逐漸生出“非做成不可”的執念。那段日子,縱然已耗盡心力,但他卻無暇抱怨。支撐他熬過失敗與重壓的,從不是對功名的渴求,而是對“把事做成”的執著,是為成事后那份卸下枷鎖的內心輕盈。

然而真正的苦,并非源于身體的勞頓,而是心靈的背離。初到嶺南,李善德只視荔枝為待解的“任務”。直到他眼見官吏的斧刃砍向幾十年樹齡的老荔枝樹;直到驛卒為趕路累斃途中;直到不堪重負的百姓被迫逃亡,村落淪為殘垣斷壁……這一幕幕景象像一記記重錘砸在李善德心上。他倏然驚覺,他的“成功計劃”背后,浸透著多少普通人的血淚,堆疊著多少無聲的犧牲。一個念頭開始在他腦海盤旋不去:這般“費盡心思”,當真正確嗎?他常對鏡凝視,鏡中人影模糊,仿佛在辨認:那個從嶺南風塵仆仆歸來的人,還是當初在司農寺里為數字較真、為職責堅守的小吏嗎?原來最難的不是跨越五千里的山水,而是在“和光同塵,雨露均沾,花花轎子眾人抬”的濁浪中,如何護住心底那一點不肯蒙塵的清明。

最終,在完成了這項任務后,這個一生唯唯諾諾的小吏,竟在右相面前爆發了驚雷般的詰問:“花了多少錢?毀了多少樹?戕害了多少人命?”為此付出的代價,是離開繁華的長安,承受被貶謫之地嶺南的煙瘴。當身后的喧囂如潮水般退盡,他在嶺南熟悉的荔枝林間親手種下新苗。看著晨露從青翠的葉尖滾落,墜入泥土,一種前所未有的澄澈安寧漫上心頭。那些曾讓他輾轉反側、需違背本心才能攫取的功名利祿,在眼前這沉甸甸、紅艷艷的荔枝映襯下,竟輕飄得如同天邊一縷隨時會散去的云煙。

“我當逐明月枕清風,一身坦蕩如城門少年郎”,電影的片尾曲久久縈繞耳邊。從李善德身上我們看到的,不是官場斡旋的機巧,而是如何在命運的驚濤駭浪中,錨定內心的羅盤,守住自己的節奏與本色。如同嶺南的荔枝樹,無論經歷多少肆虐的臺風,它的根系依舊深扎于腳下的土地,沉默而堅韌地汲取養分。待到盛夏時節,那滿樹累累的紅果,便是對大地、對陽光、對自身生命最沉甸甸的獻禮——無關貢品,只為生命本身的飽滿與赤誠。

(作者單位:國家稅務總局揚州市稅務局)